小学生写生创作怎么教?

发布时间: 2021-12-06

点击次数:569

“形”是构建美术学科的基本要素,在儿童美术造型表现教学中,教师对“形”的引导、学生对“形”的认知及把握能力、“形”的基本存在方式、儿童对造型表现方法的习得,是教学的关键问题。儿童对生活物象“形”的认知与掌握程度,因受不同年龄、心理、生理、智力、文化等方面影响,以及受成年人观念影响,会有不同的呈现。在审视儿童画作品时,一般成人群体会认为儿童绘画所塑造的形也应该基于对视网膜映像图式的再现,即所谓写实绘画。这种普遍的思维方式使美术教师、儿童以及家长在观念上产生了较大的认识偏差。

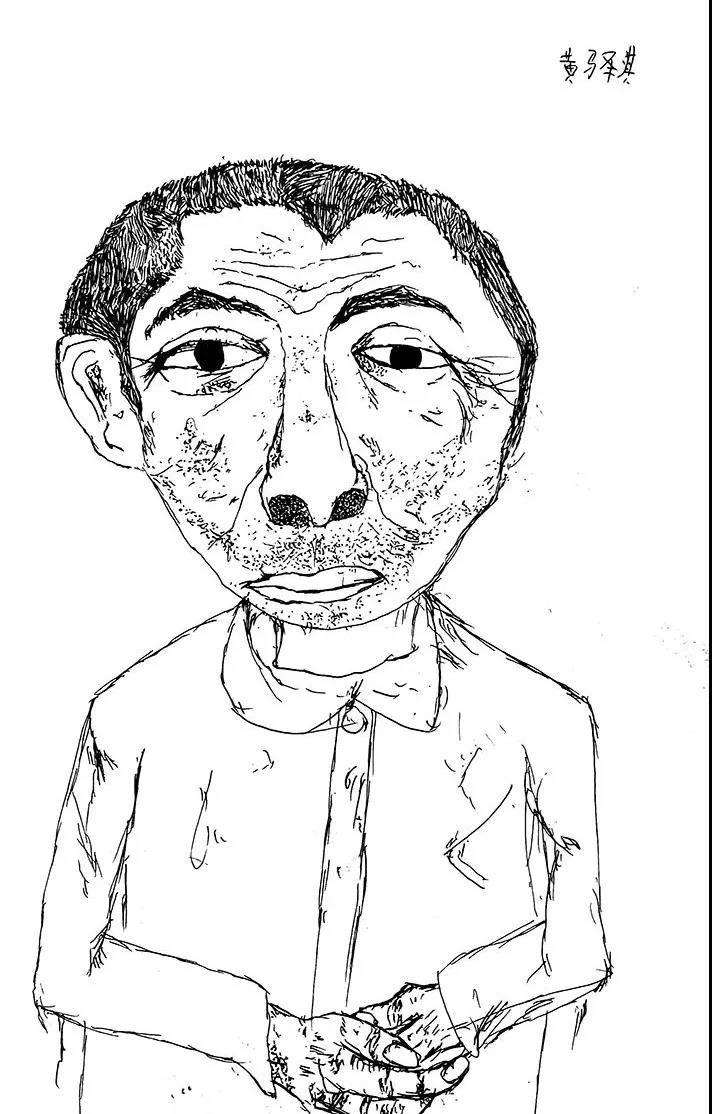

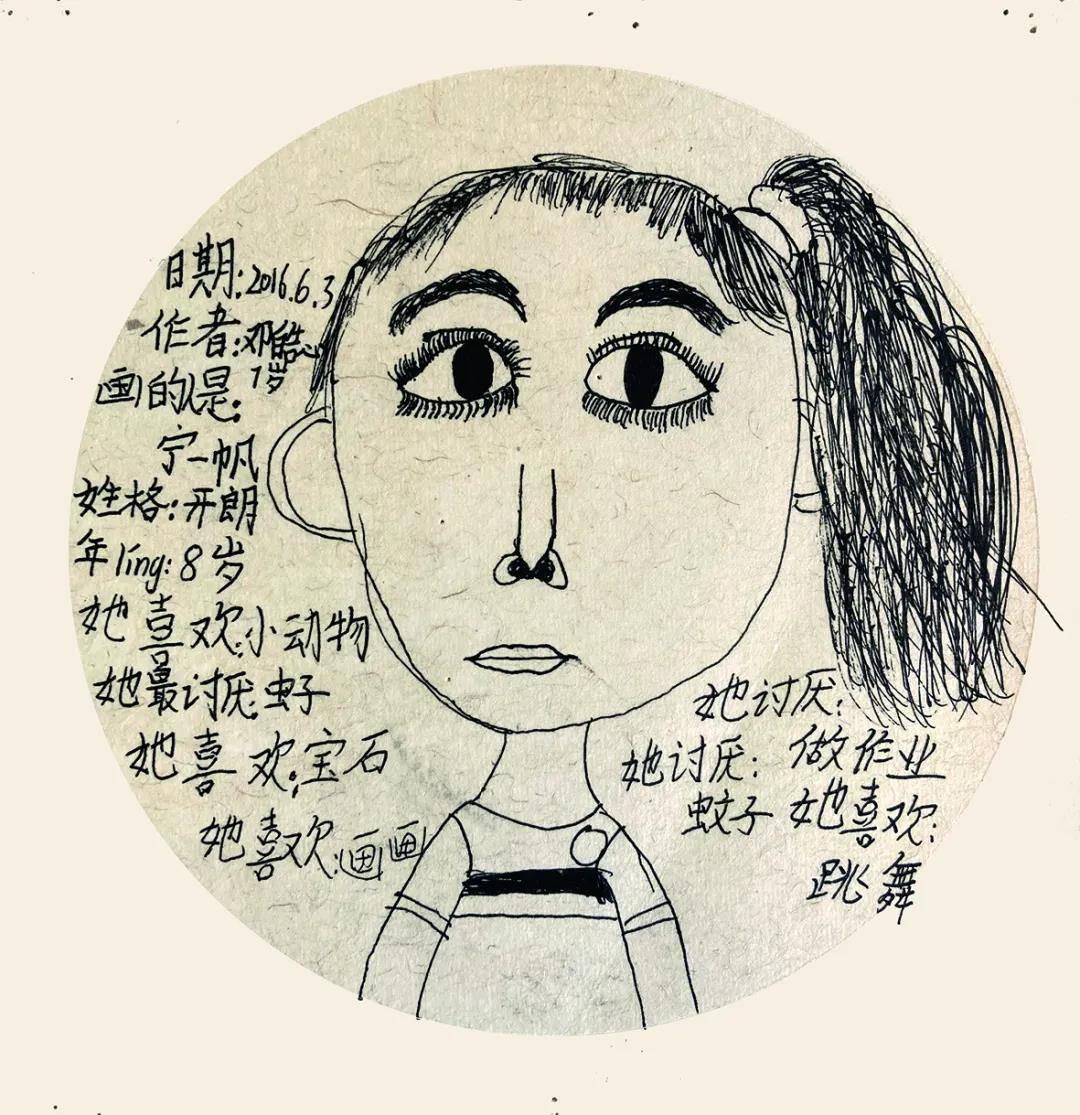

认同这些人物写生作业吗

儿童线造型绘画中,形态语言的建立与构成依赖于每个孩子个人不同的主观意志、心理、生理、意识、认识、思考等,在一系列形象化思维状态作用下进行自主表达。儿童在这种形象化的思考过程中进行造型表现时,笔下的形态痕迹并不只是对生活物象客观的思考,也不是对自然物态“简单的模仿”、记录与“再现”,更多的是带有主观意念的自我表现。每一幅人物写生,是他们的内在情感通过这种形象化思考形成了自己的外在反应,这包括他们在成长过程和所谓的绘画表现转型期画出的某些“写实”作品。美术教师需要明白,在整个儿童期,儿童在画面上表现出的“写实”形态,与成人美术的“写实”造型有着本质区别。老师无须给学生规定,必须用什么样的线条、怎样构图、怎样画等。

成人美术训练中的视觉形象要素——点、线、面的组合与构成形成了作用于人的视觉形态语言。反映在儿童个体身上,是其思想、情感、意图和对生活体验给予的主观形象化表达,这一过程是儿童通过自己的创造性思维完成的。儿童线描写生绘画作品的形态语言,在形成与表达方式上基本由两个方面完成:线描与色彩。联结这两个方面的主要因素是儿童对所感知到的物象之“形”进行的全面理解、构成、把握、发展。儿童围绕着“形”展开的一系列表现活动,是他们心理、生理、人格及全面成长的学科教学检验标尺。成人几乎都以不同年龄段的儿童对于物象“形”的理解与把握程度,来衡量儿童美术作品和儿童自身能力的发展与综合成长。

对“形”的评价决定教学结果

我国美术教师对于物象之“形”的理解和认识水平直接影响到幼儿园、小学、初中的美术课堂教学方向与水平,由此产生一系列问题,如“怎么教”“教什么”“对形的塑造指导把握何种分寸”“对作业的评价”“不同年段儿童对‘形’的知觉水平”等。尽管基础教育课程改革已经走过20多年,但这一问题至今在美术教学中没有得到深入研究,课堂教学实践的变革与发展缓慢。

对“形”的理解和认识水平问题,直接影响到全国范围内儿童美术教育的发展水平,直接关系到儿童美术教育的研究层次。在儿童美术教学中,任何问题的产生,其根源都是由对“形”这个具体学科问题有何种认识、理解而生发出来的,直接影响到整个社会儿童美术教学的评价。一个小孩从幼儿园开始到小学毕业,经过八九年的美术课学习,再到初中阶段依旧不敢动手画,依旧对于美术学习没有感觉,为什么?他们怕画不“像”。孩子们思维中“像”这个概念到底是从哪里来的?就是“形”导致的。这是我国儿童美术教育实践教学中的现实问题。绝大多数美术教师都不能站在这一高度思考问题,美术教师的认识水平只停留在求得课堂作业“好看”的虚假表征上,根本无法达成解决全体学生美术表现“本质力量”的目标,这是当代中国儿童美术教育问题的症结所在。

画老师

美术活动中,对儿童群体成长影响最严重的问题是多数美术教学在禁锢儿童的思维。这一组“画老师”的主题写生作业在不过分干预、“不教而教”的原则下,学生各自完成对老师的线描表现。打通儿童以线造型能力发展的心理瓶颈,是小学阶段学生造型表现学习的重要实践。儿童美术学习中的固化思维是:儿童对形的认识固定了,思维就被禁锢了!

.jpg)

“画老师”写生作业,呈现出学生天性自然释放的表现状态。如果美术教师能够认可学生这些表现,能够在教学过程中不断表扬、鼓励学生,就说明教师对儿童参加美术活动的心理认识水平达到一定的层面;如果教师批评、打击学生这类作业与表现形式,那就是用所谓的成人美术学科秩序来抑制儿童的心理、生理发展。

美术表现规则是成人规定的,儿童的自我表现、主观表达是儿童直觉感受作用下最真诚的心灵(精神)产物。儿童在小学阶段的6年时间里,其造型能力是在主体顺应与同化外来视觉文化信息中发展的,这是儿童教育心理学中非常重要的引导性原则。美术教师的教学设计、教学实施方法,需要建立在儿童日常生活经验的基础上,以学生为本,在保护学生美术表现心理的基础上,逐步引导他们自由表达,而不是强行教导应该怎样画。

儿童美术造型能力的发展,在很长时间里都是孩子内心自由发展的。美术教师要给儿童创造这样自由发展的平台,能够让学生乐于在美术活动中保有持久的兴趣,这是面向美育的教育目标,也是常态美术教学应该遵循的原则。

本文节选自《中国中小学美术》《由形到心,以生为本——儿童写生表现的教学指导》 作者:李力加